東京国立博物館(本館日本ギャラリー1F)観覧

(上野)

散歩コース

上野駅(JR山手線)~東京国立博物館(本館日本ギャラリー・本館北側庭園)~上野駅(JR山手線)

東京国立博物館

平成館

東京国立博物館の平成館では、興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」が、期間:2017年10月11日(水)~11月26日(日)で開催された。

【彫刻】

江戸時代以前の日本の彫刻は、寺院や神社に安置された仏像、神像、肖像で占められている。

毘沙門天立像

(平安時代)

大黒天立像(国重要文化財)

(南北朝時代)

木喰自身像

(江戸時代)

弁才天坐像

(鎌倉時代)

阿弥陀如来坐像(国重要文化財)

(平安時代)

男神坐像(国重要文化財)

(平安時代)

不動明王立像

(平安時代)

二天王立像

(平安時代)

【漆工】

平安時代から江戸時代に至る各時代の蒔絵作品を展示されている。

千鳥蒔絵手箱

(鎌倉時代)

菊花紋散蒔絵手箱

(室町時代)

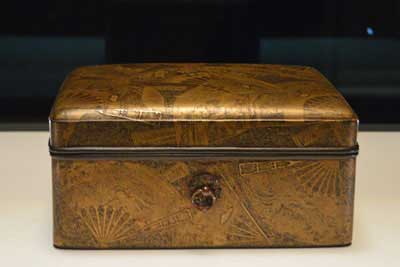

扇散蒔絵手箱(国重要文化財)

(室町時代)

柴垣蔦蒔絵硯箱(国重要文化財)

(江戸時代)

秋草蒔絵角盥

(安土桃山~江戸時代)

忍蒔絵硯箱(国重要文化財)

(江戸時代)

塩山蒔絵細太刀拵(江戸時代)

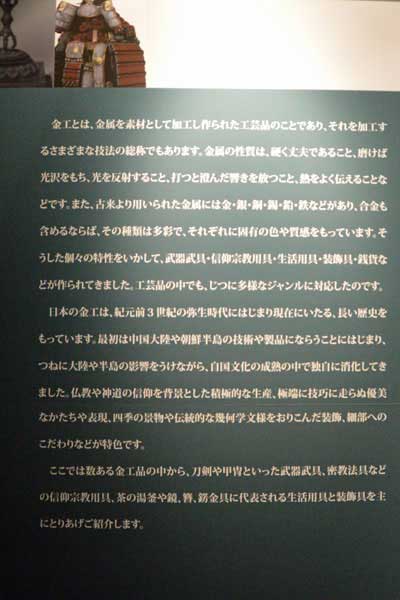

【金工】

古代・中世・近世と時代の流れに沿いながら、仏具・釜・鏡・七宝・錺金具・置物などの分類ごとに展示されている。

金工コーナー

金銅火焔宝珠形舎利容器(国重要文化財)

(鎌倉時代)

金銅聖観音懸仏(国重要文化財)

(鎌倉時代)

金銅蓮華唐草文金剛盤(国重要文化財)

(平安時代)

【刀剣】

平安時代から江戸時代に至る、各国の代表的な流派の刀剣、刀装具が展示されている。

短刀 来光包(国重要文化財)

(鎌倉時代)

刀 山城大掾国包

(江戸時代)

太刀 古青江康次(国重要文化財)

(鎌倉時代)

太刀 粟田口国綱(国重要文化財)

(鎌倉時代)

刀 来国光(国重要文化財)

(鎌倉時代)

刀 相州正宗(名物 石田正宗)(国重要文化財)

(鎌倉時代)

【陶磁】

古代・中世、茶陶、京焼、伊万里、薩摩の茶陶が展示されている。

巴文大壺(国重要文化財)

(平安時代)

色絵牡丹文蓋物

(江戸時代)

色絵獅子鳳凰文有蓋大壺

(江戸時代)

色絵花卉図大皿

(江戸時代)

伊万里(柿右衛門様式)である。

【運慶の後継者たち―康円と善派を中心に】

鎌倉時代に活躍した仏師運慶に連なる一派を慶派)といい、なかでも運慶の孫にあたる康円は、当時の慶派を代表する仏師である。

地蔵菩薩立像

(鎌倉時代)

光背および蓮華座(国重要文化財)

(鎌倉時代)

獅子像(国重要文化財)

(鎌倉時代)

仏陀波利三蔵立像(国重要文化財)

(鎌倉時代)

善財童子立像(国重要文化財)

(鎌倉時代)

于闐王立像(国重要文化財)

(鎌倉時代)

大聖老人立像(国重要文化財)

(鎌倉時代)

東方天眷属立像(国重要文化財)

(鎌倉時代)

南方天眷属立像(国重要文化財)

(鎌倉時代)

文殊菩薩立像

(鎌倉時代)

散歩コース

上野駅(JR山手線)~東京国立博物館(本館日本ギャラリー・本館北側庭園)~上野駅(JR山手線)