ミニ奥の細道

(芭蕉句碑めぐり)

愛宕神社

岐阜町道標

ミニ奥の細道(芭蕉句碑めぐり)「奥の細道」全工程2,400kmを愛宕神社(錦町)から奥の細道むすびの地(船町)までの2.2kmに見立てている。「奥の細道」の旅で芭蕉が詠んだ句から代表的な20句を選び、句碑と句が詠まれた土地の説明板が立てられ、「矢立初の句碑」「蛤塚」とあわせて22句で芭蕉の足跡をたどる。

行春や 鳥啼き魚の 目は泪(矢立初の句碑・千住)

①あなたふと 青葉若葉の 日の光(日光)

②田一枚 植えて立ち去る 柳かな(遊行柳)

④笠島は いづこさ月の ぬかり道(笠島)

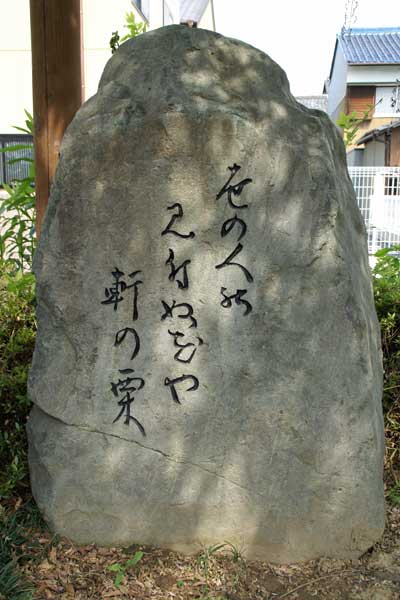

③世の人の 見付ぬ花や 軒の栗(須賀川)

⑤夏草や 兵共が 夢の跡(平泉)

⑥蚤虱 馬の尿する 枕もと(封人の家)

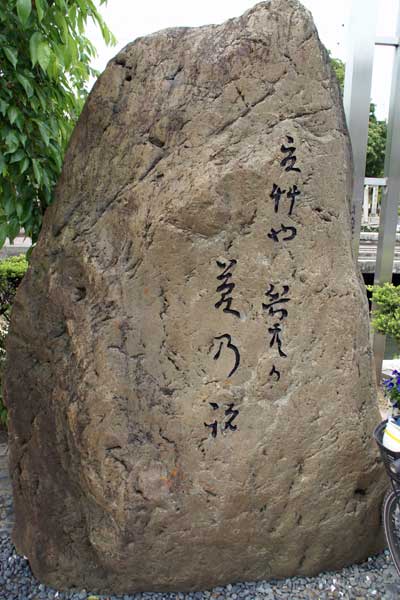

⑧閑さや 岩にしみ入る 蝉の声(立石寺)

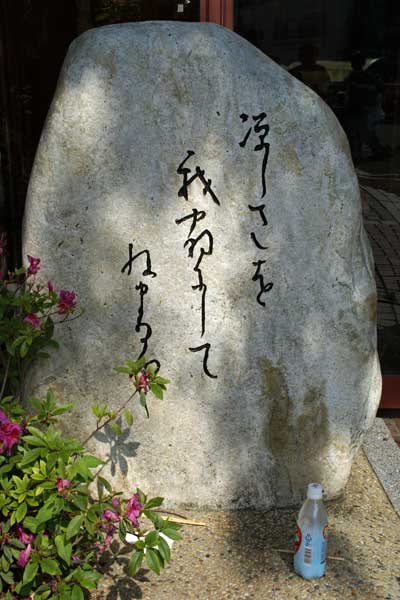

⑦涼しさを 我宿にして ねまる也(尾花沢)

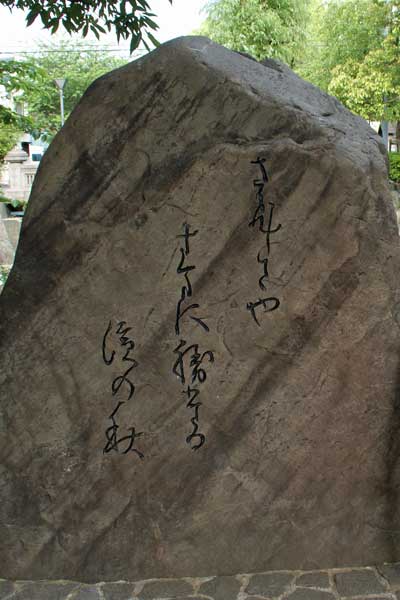

⑨さみだれを あつめて早し 最上川(本合海)

⑩有難や 雪をかほらす 南谷(出羽三山)

⑭わせの香や 分入右は 有そ海(那古)

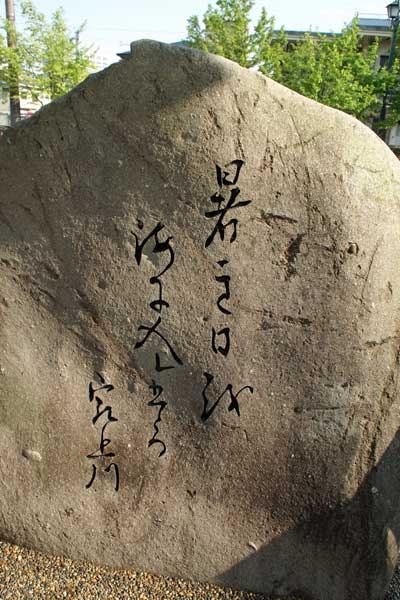

⑪暑き日を 海に入たる 最上川(酒田)

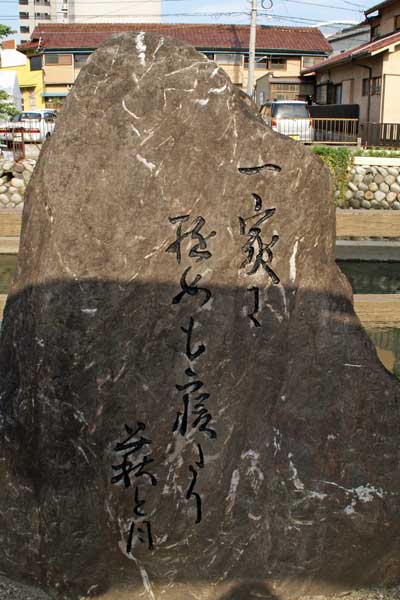

⑬一家に 遊女も寝たり 萩と月(市振)

⑮あか々と 日は難面も 秋の風(金沢)

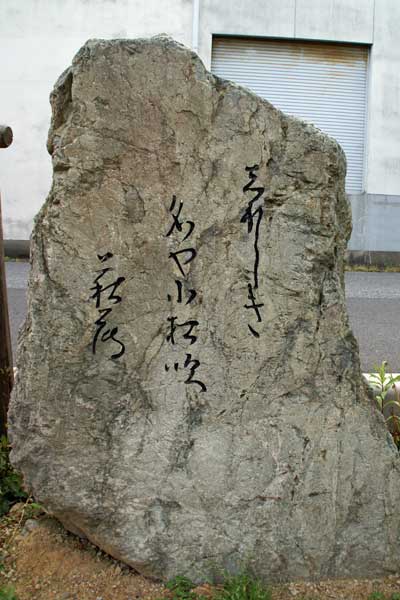

⑯しほらしき 名や小松吹 萩薄(小松)

⑰石山の 石より白し 秋の風(那谷寺)

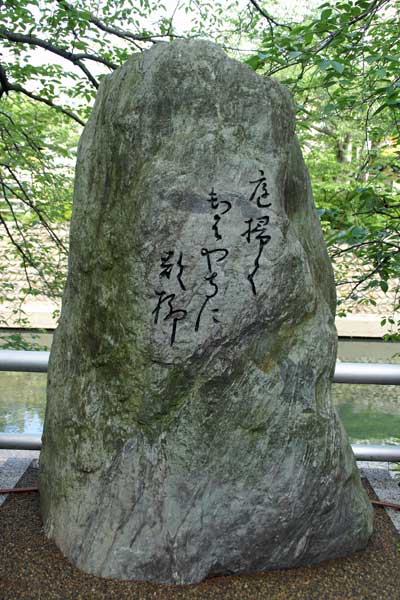

⑱庭掃て 出ばや寺に 散柳(加賀全昌寺)

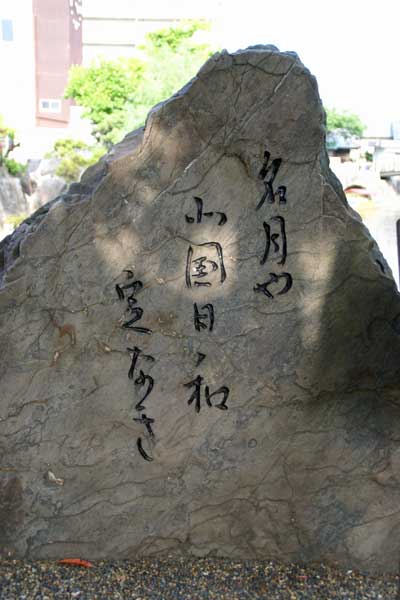

⑲名月や 北国日和 定なき(敦賀)

⑳さびしさや すまに勝ちたる 浜のあき(色の浜)

蛤の ふたみに別れ 行秋ぞ(蛤塚・大垣)

伊勢へ旅立つ芭蕉と芭蕉を見送る木因の像

芭蕉句碑「蛤の ふたみに別れ 行秋ぞ」(大垣)

「大垣の門弟如行の家入った。名古屋の門弟越人をはじめ、親しい人々が次々に駆けつける。伊勢から曾良もやってきて、一同、あの世から生き返った者にでも会うかのように再会を喜び合った。ところが、到着からわずか2週間後の9月6日、芭蕉は伊勢神宮の遷宮式を拝むため、曾良とともに水門川から舟に乗り、大垣をあとにする。別れに際し、芭蕉は伊勢の「二見ケ浦」と、二見の名産である蛤の「蓋と身」をかけた句を詠んだ。秋も去ろうとしている時節、人々との名残を惜しみつつ、芭蕉は次なる旅へ向かっていったのである。」(※)

伊勢へ旅立つ芭蕉と芭蕉を見送る木因の像

2007.5.12 ミニ奥の細道(芭蕉句碑めぐり)

俳聖 松尾芭蕉像

大垣俳壇 谷木因像

谷木因は江戸前期の俳人。美濃国(岐阜県)大垣の人。船問屋を業とする富裕な商人である。俳諧は北村季吟の門人であるが松尾芭蕉とは早くから親交を結び,現存の芭蕉の書簡の中では,延宝9年(1681)の木因宛のものが最も古く,ふたりが心を許し合った友人関係にあったことは当時の書簡からうかがえる。