築地界隈 散歩

(新橋~勝どき橋西)

散歩コース

新橋駅(JR東海道線)~歌舞伎座~築地本願寺~聖路加国際病院~勝どき橋西バス停

歌舞伎座

明治22年(1889)福地源一郎らによって、旧木挽町3丁目東隣に完成・開場され、歌舞伎のメッカとして現在に至っている。現在、第五期歌舞伎座です。

本堂(国重要文化財)

明暦の大火(振袖火事)で焼失したため、江戸幕府からこの地を与えられ、佃島の門徒らの協力で海浜を埋立てて再建した。

関東大震災で焼失後、伊東忠太の設計で昭和6年(1931)に起工、35年に完成した。17世紀初頭、西本願寺の准如が、関東地方に布教をひろめる拠点として橘町(現、東日本橋3丁目)に創建した。

獅子像(吽形)

獅子像(阿形)

本堂入口の階段下には、獅子が鎮座している。

親鸞聖人像

間新六の供養塔

「親鸞聖人は9歳で慈円のもとで出家し、範宴と名乗った。そして比叡山に登り、20年に及ぶ厳しい修行を積んだ。しかし、このとき自力修行の限界を感じたという。範宴は69歳になる法然の草庵を訪ね、弟子となった。しかし、このころ信者を急激に増やした浄土宗は旧仏教から敵視されており、さらに後鳥羽上皇の念仏停止の断が下されていたため、師の 法然に連座し、越後へ配流された。僧籍を剥奪されたため、親鸞(浄土真宗開祖)と名乗った。」(※)

吉良邸に討入りした赤穂浪士間新六(光風)は、麻布の長府藩毛利家上屋敷(現、毛利庭園)へ預かりとなり切腹する。新六は義兄中堂又助により、築地本願寺に埋葬された。

土生玄碩の墓

森孫右衛門の供養塔

土生玄碩は江戸時代後期の眼科医で、十二代将軍徳川家慶の眼疾を治療した。文政12年(1829)、シーボルトから眼病治療法を教授された謝礼に将軍拝領の紋服を贈ったとで、シーボルト事件に連座し、改易となり、江戸を追放された。

森孫右衛門は江戸時代以来、隅田川河口に佃島を築き、日本橋魚河岸のもととなる店を開いた。

陸上交通殉職者追悼之碑

九条武子の歌碑

九条武子は、本願寺21世門主大谷光尊の次女で社会事業につくし、歌人としても知られる

聖路加国際病院(旧館)

R・B・トイスラー医師

病院はもと築地病院と呼ばれ、明治33年(1900)ルドルフ・ボリング・トイスラー医師が再建した。聖十字を尖頭にいただく建物は、昭和8年(1933)に完成された。

トイスラー記念館

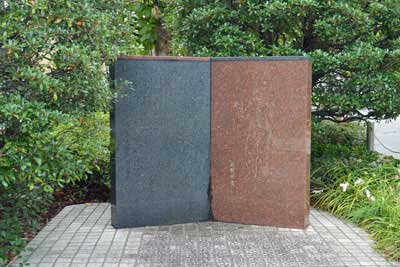

アメリカ公使館跡石標(星)

「アメリカ公使館は、安政6年(1859)タウンゼント・ハリスにより、元麻布の善福寺に開設されたが、明治8年(1875)12月築地の外国人居留地内のこの地に新設され、明治23年(1890)3月赤坂の現在地に移転された。最後の移転により、この地に8個の小松石の石標が残された。石標には、白頭鷺、星条旗、星の3種類の彫刻が施されており、白頭鷺はアメリカの国鳥であり、星条旗に彫られた13の星は同国の13州を示す。」(※)

アメリカ公使館跡石標(白頭鷺)

アメリカ公使館跡石標(星条旗)

蘭学の泉の碑

聖路加病院の敷地は豊前(大分県)中津藩主奥平家の中屋敷のあった所で、前野良沢・杉田玄白・中川淳庵・桂川哺周らは、安永3年(1774)に「解体新書」を出版した。日本における蘭学興隆の出発点となった所である。

同じ中津藩士の福沢諭吉は、安政5年(1858)藩邸内に蘭学塾を開くとともに、独学で英語を修めた。

シーボルト胸像

電信創業之地

「フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは、オランダの商館医員として文政6年(1823)7月、長崎に到着し、診療の傍ら長崎の鳴滝に塾を開くなどして活躍した。文政9年(1826)正月、商館長と共に江戸へ向かい、3月4日、日本橋の長崎屋に止宿し、4月12日出発するまでの間、江戸の蘭学者に面接指導し大きな影響を与えた。しかし、文政9年(1826)11月シーボルト事件が発生し、12月に日本から追放された。」(※)

明治2年(1869)、横浜電信局と東京築地運上所内に設けられた「傳信機役所」を結ぶ約32kmの電信線が開始された。

あかつき公園

月島の渡し跡

「月島の渡し」は、月島一号地の埋立てが完成して間もない明治25年(1892)11月、土木請負業の鈴木由三郎が、南飯田町(現在の築地七丁目一八番)から月島(現在の月島三丁目二四番)へ、手漕ぎの船で私設の有料渡船を開始したことに始まる。

はとば公園

勝鬨橋近くにある「はとば公園」からは、勝鬨橋越しに勝どき側の高層マンションが眺められる。

散歩コース

新橋駅(JR東海道線)~歌舞伎座~築地本願寺~聖路加国際病院~勝どき橋西バス停