旧古河庭園~六義園~南谷寺~根津神社~谷中霊園散歩

(王子~鴬谷)

散歩コース

王子駅(JR京浜東北線)~西ケ原一里塚~旧古河庭園~六義園~南谷寺~根津神社~谷中霊園~鴬谷駅(JR山手線)

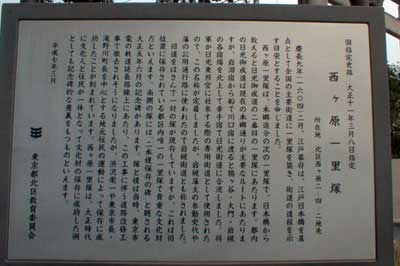

説明板

慶長9年(1604)、徳川幕府は諸街道を整備し、その一環として一里塚を築いた。ここは、岩槻街道2番目のもので、日本橋から2里(8km)目に当たることをしめしている。交通史上の重要な遺跡である。旧道をはさんで一対の塚が現存していますが、これは旧位置に保存されている都区内唯一の一里塚で貴重な文化財だといえます。南側の塚には「日本榎保存の碑」と題される大正5年6月の記念碑がある。

本館(国名勝)

「北区滝野川会館の向かい側に、旧古河庭園がある。文化(1804~18)の少し前、このあたりに植木屋仁兵衛の「西ヶ原牡丹屋敷」があったが、文化のはじめごろ廃絶し、明治になって陸奥宗光邸地となり、その子潤吉が鉱山王・古河市兵衛の養嗣子となったことから古河家の所有となった。」(※)

バラ園

雪見型灯籠

灯籠は水辺によく据えられ、その姿が水面に浮いて見える「浮見」と点灯時にその灯が浮いて見える「浮灯」が「雪見」に変化したとする見方がある。

洋風庭園(公園・庭園)

大谷美術館となっている英国ルネサンス風の本館と、これをとりまくバラ園を中心とした洋風庭園は、英国の建築家ジョサイア・コンドル博士の設計である。

大滝

枯滝

大滝は、本郷台地と低地の斜面を巧みに利用した、小川治兵衛の最も力を入れた場所の一つであり、滝壺まで20m落ちる景観は氏の作風の中でも珍しい丘陵幽玄の境地を如何なく発揮している。

枯滝は、水を流さずにゴロタ石等の小石で水流を、青石等の大石を立てて組んで水の落ちる様子を、枯山水風に表現している。

日本庭園

日本庭園は京都の庭師植治の設計である。本館は大正6年(1917)竣工、内部には巧みに和風様式がとり入れられている。この庭園の特徴は洋風庭園と日本庭園が併存しているという点にあるといえよう。洋風庭園から日本庭園へは小苅込みから大苅込み、さらに樹林へのアプローチになっている。

2011.4.1 東京の枝垂れ桜(六義園・小石川後楽園)

枝垂れ桜は、高さ約15m、幅約20mで、「エドヒガン」という品種が変化したものである。戦後に植栽されてから50年以上が経過している。開花は「ソメイヨシノ」よりもやや早く、3月下旬頃。満開の時期、枝いっぱいに見事な花を咲かせた薄紅色の滝のような姿は圧巻である。

関連ページ(シダレザクラの名所)

六義園(国特別名勝)

「五代将軍徳川綱吉の信任が厚かった川越藩主柳沢吉保が元禄15年(1702)に築園した和歌の趣味を基調とする「回遊式築山泉水」の大名庭園(郡山藩柳沢家下屋敷)である。当園は池をめぐる園路をあるきながら移り変わる景色を楽しむ繊細で温和な日本庭園である。」(※)

アセビ

池の中に見える、アーチ型の石の島が蓬莱島である。元禄15年の作庭当時にはなく、明治時代になって、岩崎家によって捉えられたものといわれているが、庭園の風景にとても良くなじんでいる。本来は島に松の木があったが、平成23年3月11日の震災(東日本大震災)で石組が崩れ、松も倒れてしまった。

心泉亭は、作庭された当初この辺りに泉が造られ、ここから流れ出る水が池の中心部に流れていたので、心の泉と名付けられた。

妹山・背山

水分石

中の島にある、右の少し大きい山が背山、左が妹山である。その間に立つ石(紀州青石)が玉笹石と呼ばれ、男女の仲を隔てる笹に見立てられる。 六義園のモデルと言われる和歌山県紀州の和歌の浦に「妹背山」は今も残る。

キンクロハジロ

吹上茶屋は、「熱海ノ茶屋」として岩崎家によって建てられたが、戦災などで焼けたのちに東京都によって再建され、現在は抹茶の店舗として活用されている。

吹上松

吹上松

「吹上浜」という地名は全国にあるが、ここは和歌山市の「吹上」にちなんでいる。和歌山の吹上にはかって砂丘と松林があり、「根上り松」という変わった形の松が見られた。

本堂

寺伝では元和年中(1615~1624)の開創で万行律師が開山である。この万行律師は伊州赤目山の住職で回国の時、たえず不動尊像を持ち、霊験を示したという。たまたま江戸にきて千駄木の不動坂に庵を結んだ時、将軍家の目にとまり現在地に移ったと伝えられる。

目赤不動尊

「江戸五色不動(目黒不動、目白不動、目赤不動、目青不動、目黄不動)の一つである。不動信仰の主体である不動明王は、真言、天台の寺院にまつられ、その忿怒の形相が庶民の畏怖的ともなったが、修験者たちの宣伝もあって江戸時代には他の諸仏と同様に現世利益をもたらすものとして民衆の信仰を集めるようになった。」(※)

目赤不動尊

不動尊前の白梅

もっとも不動明王は、密教における主尊・大日如来が、一切の悪魔を降伏させるために化身して忿怒身焔の中にあって内外の諸難や清を焼き衆生を擁護するといわれる。

参道入口

南の新坂側の楼門(3間1戸・入母屋造)から入ると、正面に唐門(1間平唐門)があり、東西にのびる透塀(唐門東方・唐門西門間・西門北方)が本殿を囲う形式をとっている。

「元来この地域は甲府藩主徳川綱豊(のち六代将軍 徳川家宣)の屋敷地であり、綱豊もこの地で生まれた。宝永元年(1704)綱豊が綱吉の養嗣子として江戸城西の丸に移ると、屋敷地は地主神の根津権現に賜り、あらためて大社殿が造営されたものである。東京十社の一つである。」(※)

神輿

拝殿の扁額

根津神社の造営記念の例祭が、正徳4年(1714)に、いわゆる天下祭(山王祭、神田祭とあわせ江戸の三大祭と言われている)、宝永祭として盛んに行われた。この時、家宣が神輿三基を奉納し御神幸に用いられた。神輿は、漆塗や金具などに後補があるが、本体部は初めてのもので、制作年代の明かな江戸神輿として貴重なものである。

徳川家宣胞衣塚

家宣の胞衣を埋めたところと伝えられ、十数箇の割り石が雑然と積み重ねている。この根津神社の境内は、もと綱吉の兄綱重(家光の第二子)の山手屋敷で、綱重の長子家宣は寛文2年(1662)4月5日ここに生まれた。胞衣とは、胎児を包んだ膜と胎盤をいう。われわれの祖先が、胞衣を大切に扱ったことは、各地の民間伝承にある。

透塀(唐門東方)(国重要文化財)

本殿、幣殿、 拝殿の三つの要素を屋根で一字にまとめ上げて 唐門を中心に相称的に 透塀でかこう形の完成は江戸初期と見るのが一般的である。

乙女稲荷神社

【つつじまつり 2024年4月】

つつじまつり

つつじ苑

つつじ苑

【つつじまつり 2021年4月】

つつじまつり

つつじ苑(花の名所)

「つつじ苑」では、約100種、3,000株のつつじが、例年4月上旬頃から見頃を迎える。

乙女稲荷神社

【つつじまつり 2011年4月】

樺レンゲツツジ

センエオオムラサキ

キリン

ミシマツツジ

レンゲツツジ

リュウキュウツツジ

フジツツジ

五葉ツツジ

五葉ツツジは、「敬宮愛子親王のお記のツツジ」として、文京つつじまつり40周年記念植樹された。

黄レンゲツツジ

【つつじまつり 2005年】

2005.4.24 根津神社 つつじまつり

境内の左手本郷台地の傾斜面の「つつじ苑」には、約50種3000株のツツジが咲き誇り、毎年、4月下旬前後に開催されるつつじまつりには、大勢の花見客で賑わう。黄レンゲツツジ、樺レンゲツツジなど珍しいツツジが見られる。

関連ページ(ツツジの名所)

徳川慶喜の墓

「谷中霊園は、天王寺霊園、都立谷中霊園、寛永寺墓地の総称である。十五代将軍徳川慶喜の墓(1837~1913、都史跡)がある。それ以前の将軍が、増上寺、寛永寺霊園に葬られているのと異なるのは、最後の将軍という配慮からという。」(※)

散歩コース

王子駅(JR京浜東北線)~西ケ原一里塚~旧古河庭園~六義園~南谷寺~根津神社~谷中霊園~鴬谷駅(JR山手線)