ニコライ堂~湯島聖堂~神田明神~湯島天神散歩

(水道橋~湯島)

散歩コース

水道橋駅(JR総武線)~ニコライ堂~お茶の水~湯島聖堂~神田明神~湯島天神~湯島駅(地下鉄千代田線)

ニコライ堂(国重要文化財)

「正しくは日本ハリストス正教会復活大聖堂といい、文久元年(1861)、函館のロシア領事館司祭として来日した、ギリシア正教会大主教イヴァーン・ドミートリエヴィチ・カサートキン(修道名=ニコライ)が、明治17年(1884)に駿河台火消屋敷跡に建設を始め、明治24年(1891)に完成させた。ロシア人シチュールポフの設計で、日本における西洋建築の草分けといわれるイギリス人ジョサイア・コンドルの工事監督になるものであったが、関東大震災で被災し、昭和4年(1929)に修復された。」(※)

ニコライ堂

ニコライ堂

JR御茶ノ水駅

お茶の水記念碑

御茶ノ水駅西口を出ると、駅前派出所のわきに お茶の水記念碑がある。

将軍家御用のお茶用に献上されたのが、お茶の水の由来になっている。その井戸は高林寺が駒込に移転した後も残っていたが、寛文元年(1661)、幕府の命で仙台藩三代藩主伊達綱宗(伊達政宗の孫)が船運水利のために神田川の拡張工事を完成さたことなどで川底に没し、現在でその地名を残すのみとなった。

神田川

「慶長8年(1603)征夷大将軍となった徳川家康は、神田山の南を切り崩し、前島の洲崎を埋め立てて町屋を達成した。元和2年(1616)に神田山西麓を流れて平川(現在の日本橋川)に合流する小石川・江戸川の治水対策と、江戸城北部の防備強化のために、平川の三崎町と堀留(九段中坂下)間を閉塞し、三崎橋から流れを東に導き、水道橋一お茶の水橋一万世橋一和泉橋一浅草橋一隅田川に至る堀割の神田川を開削した。」(※)

相生坂(昌平坂)

湯島聖堂の築地塀

神田川対岸の駿河台の淡路坂と並ぶので相生坂という。「東京案内」に、「元禄以来聖堂のありたる地なり、南神田川に沿いて東より西に上る坂を相生坂といい、相生坂より聖堂の東に沿いて、湯島坂に出るものを昌平坂という。

湯島聖堂の敷地の東南隅に、古蹟『昌平坂』と刻まれた小さな石標がある。

仰高門

入徳門

湯島聖堂は天災、人災に幾たびかあい、江戸時代の建築物として残るものは寛政11年(1799)10月、十一代将軍徳川家斉が改築した「入徳門」と左右の塀と水屋のみである。

世界最大の孔子像

孔子銅像建立ノ記

「孔子は中国の春秋時代の人で儒家の祖。仁の徳による政治を唱えた。「論語」は 孔子の言行録をまとめたものである。15歳で学問を志し、やがて魯に仕えて国政にかかわった。孔子の助言で魯の政治は安定したものの、その後、用いられなくなったために魯を去り、14年間にわたって衛、陣、鄭と諸国を放浪。69歳の時に魯に戻り、以降は弟子の教育と著述に専念した、弟子の数は3000人にもなったという。」(※)

楷樹(カイノキ)

楷樹は中国曲阜にある孔子の墓所に植えられている名木で、初め子貢が植えたと伝えられ、今日まで植え継がれてきている。枝や葉が整然としているので、書道でいう楷書の語源ともなったといわれている。わが国に渡来したのは、大正4年(1915)、林学博士白澤保美氏が曲阜から種子を持ち帰り、目黒の農商務省林業試験場で苗に仕立てたのが最初と言われる。

杏壇門

石段をのぼって杏壇門を入ると、東西に石畳を敷き詰めた回廊があり、正面に大成殿がある。

大成殿(孔子廟)(国史跡)

「好学で知られる五代将軍徳川綱吉(1646~1709)は、廟地が狭いうえ、寺院にも隣接しているのを嫌い、同時に幕府の力でより大きな孔子廟を営もうと、湯島への移転を命じた。大成殿と付属施設からなる壮大な聖堂を中心に、西側一帯(現在の東京医科歯科大学)には御成御殿や学寮を設け、林信篤を大学頭に任じ、幕府官学の拠点にふさわしい規模とした。綱吉自筆の「大成殿」の扁額を掲げ、自ら経義を講じたほどである。」(※)

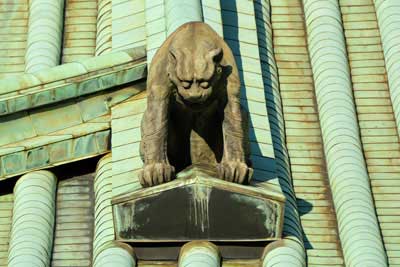

鬼犾頭(上部左端)

鬼犾頭(上部右端)

大成殿の屋根は、入母屋造の銅本丸茸で、大横の両端には魔除けの青銅製鬼犾頭が、下り棟と隅棟には鬼竜子が置いてある。

鬼竜子(下部左端)

鬼竜子(下部右端)

鳥居

随身門の扁額

湯島聖堂の東側の塀に沿って坂道(昌平坂)を上がり、本郷通りの湯島坂を左折すると神田明神前に出る。

随身門

昭和51年(1976)に建立された総檜・入母屋造。

櫛磐間戸神(左)

豊磐間戸神(右)

随身門の外側正面に隨神像(櫛磐間戸神・豊磐間戸神)を配し、各所に「因幡の神話」や四神(玄武・ 朱雀・白虎・青龍)、平将門公ゆかりの繋ぎ馬の彫刻がちりばめられている。

玄武の彫刻

朱雀の彫刻

だいこく様尊像

えびす様尊像

石造では日本一の大きさを誇るだいこく様尊像は、昭和51年(1976)に建立された。

えびす様尊像は、波間より魚たちとともにいらっしゃるめずらしい像。平成17年(2005)に建立された。

社殿

「社殿の創建は古く、天平2年(730)といわれる。祭神は大己貴命(大国主命)であるが、12世紀初頭に、現在の皇居に居館を設けた江戸氏の氏神と伝えられる江戸大明神を合祀した。さらに朝敵の汚名をきせられながらも坂東の民衆に敬愛されてきた平将門の霊を、いつしか境内鎮守の明神として祀るようになり、江戸の産土神・氏神として代々の領主や民衆に信仰されるようになった。東京十社の一つである。」(※)

銭形平次の碑

石獅子

銭形平次は野村胡堂の名作「銭形平次物語」の主人公。平次の住居は、明神下の元の台所町ということになっている。銭形平次の碑は、昭和45年(1945)12月有志の作家と出版社とが発起人となり、緑りの明神下を見下ろす地に建立された。

石獅子は、区内に残る数少ない江戸期の石造物の一つ。神社境内の獅子山が関東大震災により崩壊し、子獅子は紛失したが、親獅子二頭は保存され再建された。

末廣稲荷神社

三宿稲荷・金刀比羅神社

力石(大盤石)

角田竹冷の句碑

境内にある「力石」は、江戸東京の若者達の生活と娯楽の一端を知る上で貴重な資料になっている。

角田竹冷は本名を真平といい、正岡子規の日本派とともに、俳句革新運動の一勢力をなした時もあった。

俳句「白うをや はばかりながら 江戸の水」

大伝馬町八雲神社(三天王 二の宮)

国学発祥の碑

国学は、荷田春満により江戸において始められた学問である。碑は荷田春満・賀茂真淵そして神田明神神主家の芝崎好高による国学の発祥を記念して、昭和53年(1978)12月に建立された

【神田祭(神幸祭・附け祭) 2025年5月10日】

2025.5.10 神田祭(神幸祭・附け祭)

日本橋三越本店前

二の宮神輿

だいこく様・えびす様・少彦名命曳き物

【神田祭(神幸祭神輿宮入) 2025年5月10日】

2025.5.10 神田祭(神幸祭神輿宮入)

花咲か爺さん

一の宮鳳輦

神幸祭神輿宮入

【神田祭(神輿宮入) 2025年5月11日】

2025.5.11 神田祭(神輿宮入)

随身門前

随身門

社殿前

【神田祭 2017年5月14日】

2017.5.14 神田祭 神輿宮入

江戸時代には、江戸の総鎮守として将軍家の崇敬をうけ、その神田祭は盛大をきわめ、日枝神社の山王祭とともに将軍の観覧に供せられたので、天下祭りとも称された。騎馬の社家と神輿2基を中心とする長い行列に、意匠をこらした山車36基が随行し、さらに付祭と呼ばれる歌舞の列が伴い、田安門から江戸城内に繰り込んだ。

神輿宮入

神田祭は、富岡八幡宮の深川祭と日枝神社の山王祭と並び、江戸三大祭の一つである。

小池都知事

関連ページ(江戸三大祭り)

【梅まつり 2月】

本殿と梅

湯島天神の祭神は菅原道真で、縁起によると、南北朝時代の文和4年(1355)に、湯島の郷民が悪夢をみて、古松の下に祀ったのが始まりで、文明10年(1478)に大田道灌が京の北野天満宮を勧請し、荒廃した社殿を再興した。

梅まつり

湯島天神は江戸時代より「梅の名所」として親しまれ、白梅を中心に約300本もの梅が咲き誇る。また、幕府公認の富くじが江戸時代の中頃からこの境内で興行されるようになると、神田・日本橋に近いこともあって一年中非常なにぎわいぶりであったという。

枝垂れ梅(花の名所)

湯島天神は江戸時代より「梅の名所」として親しまれ、白梅を中心に約300本もの梅が咲き誇る。

2017.2.12 湯島天神 梅まつり(白梅太鼓)

湯島天神太鼓保存会の皆さんによる白梅太鼓が奉納演芸される。

白梅太鼓

東京大衆歌謡楽団(昭和初期懐メロ)

一龍斎貞橘(講談)

第60回梅まつり期間中、奉納演芸として「東京大衆歌謡楽団の昭和初期懐メロ」「一龍斎貞橘の講談」など、さまざまなイベントが開催された。

関連ページ(ウメの名所)

摂社 戸隠神社

末社 笹塚稲荷神社

境内には、摂社 戸隠神社(祭神 天之手力雄命)、末社 笹塚稲荷神社(祭神 宇迦之御魂神)がある。

散歩コース

水道橋駅(JR総武線)~ニコライ堂~お茶の水~湯島聖堂~神田明神~湯島天神~湯島駅(地下鉄千代田線)